Fermoscopie – Béatrice et Philippe MARTIN

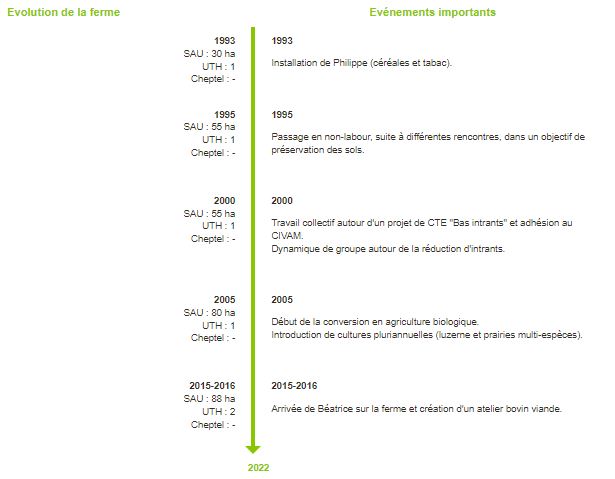

Béatrice et Philippe MARTIN sont installés à Sénillé dans la Vienne (86). En complément de leurs cultures, ils pratiquent la vente directe à la ferme. Ils cherchent à avoir une activité agricole qui permette de respecter l’environnement, obtenir un revenu correct et être plus autonomes.

SAU : 80 ha – Nombre d’UTH : 2

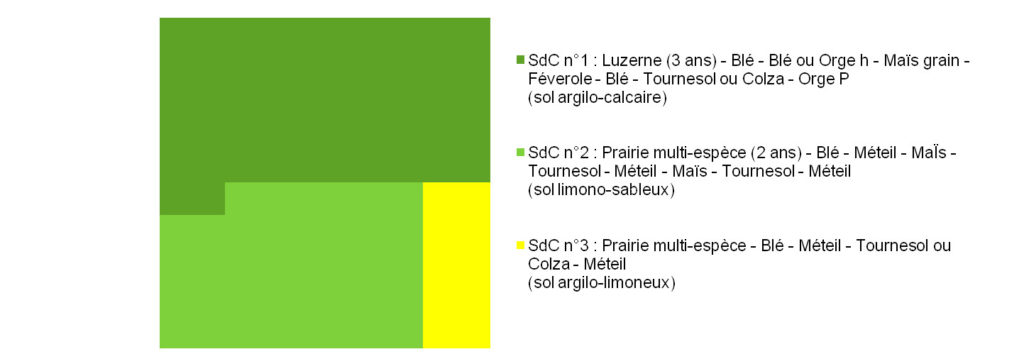

Sol : Argilo-calcaire (52 %), Limono-sableux (38 %), Argilo-limoneux (10 %) – Pluviométrie : 750 mm

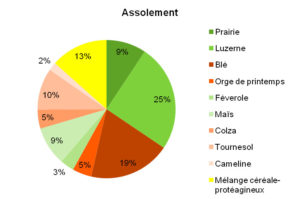

Cultures :

- Blé tendre d’hiver

- Colza d’hiver

- Féverole hiver

Luzerne pluriannuelle

Luzerne pluriannuelle- Maïs grain

- Mélange céréales protéagineux

- Orge d’hiver

- Prairies temporaires graminées-légumineuses

- Tournesol

Objectifs :

- Maitriser les adventices

- Réduire ses coûts de production

Parcours

Qu’est-ce qui t’a amené à produire économe ?

D’abord un état des lieux économique d’un système de production conventionnel assez intensif. Puis une réflexion collective à travers l’adhésion au CIVAM de Châtellerault en 1999, en lien avec les CTE. Il y avait eu une intervention de Philippe Viaux d’Arvalis sur « Une troisième voie en grandes cultures », à mi-chemin entre le bio et l’intensif. Ça m’avait semblé cohérent, ne pas faire du systématique sachant que les derniers quintaux coûtent le plus cher.

A partir de 2005, j’ai eu le sentiment d’être en rupture au niveau de la réduction de doses de pesticides et de prendre des risques techniques sans compensation économique au niveau de la valorisation, sans reconnaissance des économies d’intrants. Du coup, on est passé en bio.

En même temps, la question d’être économe et autonome se posait, on comparait nos marges dans le groupe CIVAM, on s’interrogeait sur les semences fermières et l’autonomie sur le poste semences. C’est une réflexion qui a accompagné le passage en bio : ne pas compenser les engrais chimiques par du fumier breton, etc…

Comment t’y es-tu pris ?

Quand j’étais en conventionnel, on a démarré par le non-labour, puis j’ai travaillé avec un groupe privé sur le bas volume et les réductions de doses. C’était une réponse concrète à la réduction des intrants avec un accompagnement technique fort. Ensuite, j’ai allongé les rotations en intégrant des cultures de printemps et d’été avec 6 ou 7 espèces différentes : luzerne semence, maïs, orge d’hiver, orge de printemps, blé, blé dur, tournesol, colza. J’ai rapidement vu l’intérêt de cette diversité, sur la maîtrise des adventices notamment. J’ai introduit un peu de désherbage mécanique, progressivement, en commençant par biner le tournesol.

En parallèle, on effectuait un travail collectif de réflexion sur la cohérence globale du système de production avec le CIVAM.

Les CTE, les CAD et les aides à la conversion ont servi d’amortisseurs économiques, c’était stimulant, je ne prenais pas un grand risque et ça m’a permis d’aller au bout de la démarche. J’ai pu mettre en cohérence ma philosophie, mes pratiques et mes résultats économiques.

Ça s’est fait progressivement. Sans le collectif, je n’aurais pas fait tout seul cette démarche. Le collectif, ça permet de voir des choses ailleurs, d’échanger, de faire évoluer les compétences, d’alimenter la réflexion et de se faire sa propre expérience.

Qu’est-ce qui était le plus compliqué ?

C’est plus exigeant techniquement, je n’ai pas de béquille chimique. Quand il y a un accident de culture, il y a des conséquences sur les cultures suivantes. Un échec de désherbage, une fois qu’il y a du salissement, tu sais que tu vas le trainer sur toute ta rotation.

Le plus compliqué, ça a été de trouver le bon équilibre entre ne pas labourer et utiliser la charrue comme un outil agronomique de désherbage. L’objectif initial : c’était d’être en bio en non-labour. J’y suis pas arrivé ! Il n’y a pas de labour systématique, il y a une approche plus pragmatique de la charrue et du non-labour, moins dogmatique que ça pouvait l’être avant. Intellectuellement, ça a été un peu difficile.

Après il y a des problèmes techniques : la production de colza en bio, c’est une année sur 2 ou sur 3. Globalement le reste ça marche, le colza c’est un échec récurrent.

Si c’était à refaire ?

J’irais peut être un peu plus vite vers le bio. Je n’ai pas de regret, la phase de transition entre l’intensif et le bio était nécessaire du point de vue la maîtrise technique.

Et demain ?

Avec l’arrivée des vaches sur l’exploitation tout récemment, on vise la complémentarité et la cohérence : ça offre davantage de possibilités sur des cultures associées, la fumure organique… Le système est toujours en évolution, il n’est pas figé. La rencontre d’autres producteurs, d’autres systèmes, d’autres pratiques continue à alimenter la réflexion. L’objectif d’aller vers moins de labour tout en étant en bio m’interpelle toujours. Il existe des outils de travail du sol intéressants mais onéreux, je n’investirai pas comme ça ! La technologie pour la technologie, non ! Il faut que ça reste économiquement cohérent. Le coût de production doit rester maîtrisé, les cours peuvent varier et il faut pouvoir faire face.

Les systèmes de culture de l’exploitation

Trois systèmes de culture sont mis en œuvre sur l’exploitation. Les espèces cultivées dans les rotations varient en fonction du type de sol. Les cultures fourragères sont vendues sur pieds à des éleveurs. Les récoltes en grain sont vendues à la coopérative ou à des éleveurs locaux (méteil).

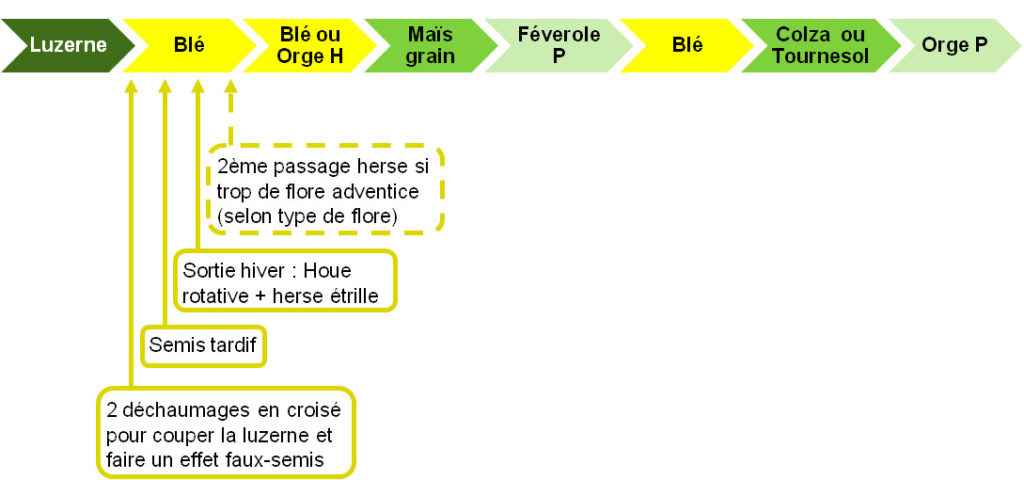

Focus technique SdC n° 1 : Désherbage du blé sans herbicide

La rotation mise en place par Philippe permet de rompre le cycle et de réduire la pression des adventices sur le blé. Il bénéficie en particulier de l’effet nettoyant de la luzerne. La combinaison des faux-semis, du décalage du semis et du désherbage mécanique permet de maîtriser les adventices sur cette culture.

L’objectif est de limiter le développement des adventices dans cette culture et notamment la multiplication d’espèces problématiques telles que les vulpins, chardons et folles avoines.

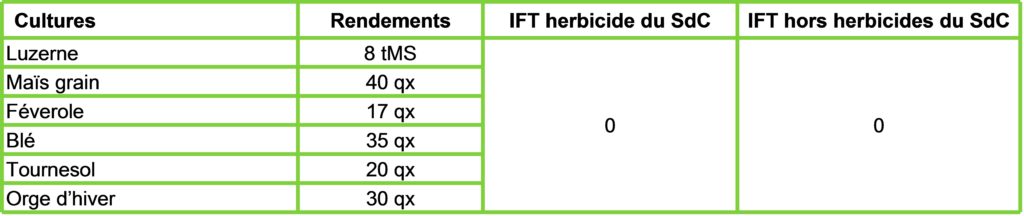

Résultats techniques du SdC n°1 (moyenne 2011 à 2013)

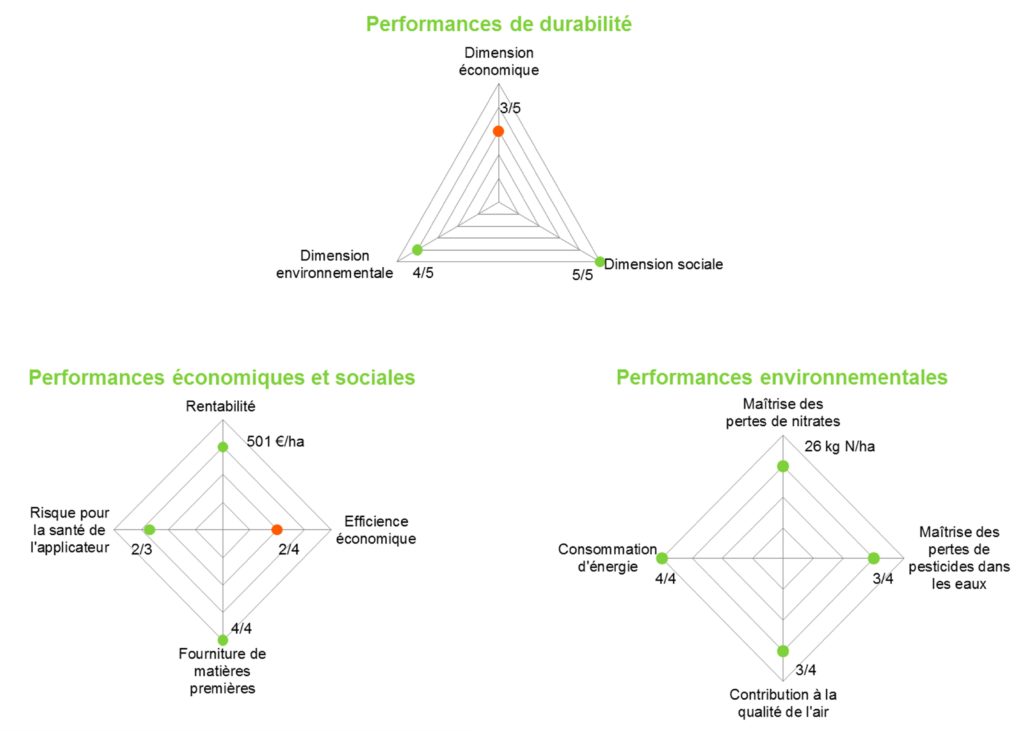

Performances du SdC n°1 (moyenne 2011 à 2013)

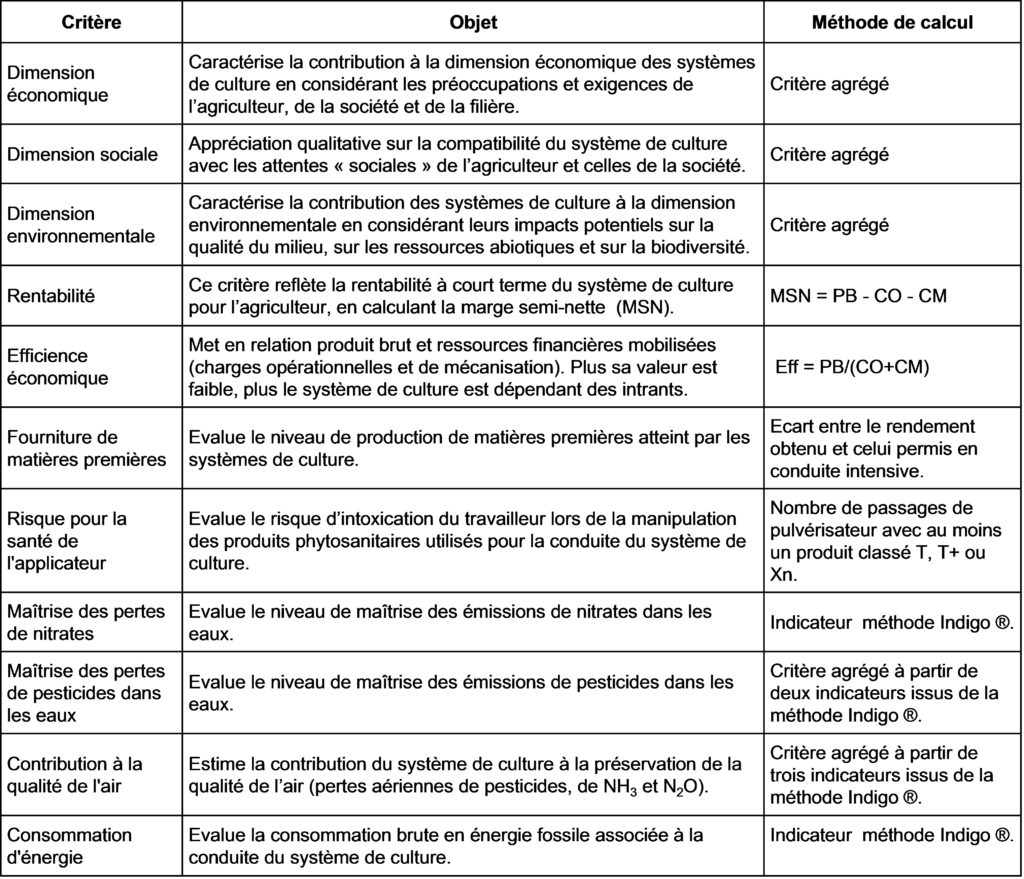

Les performances du système de culture ont été évaluées avec la méthode MASC 2 ®, les indicateurs ont été calculés à l’aide de l’outil Criter ®.