GIEE Agriculture Durable en Boischaut Sud

Santé des troupeaux et biodiversité des prairies

Un GIEE est un groupe d’intérêt économique et environnemental labélisé pour avancer en collectif vers la transition agroécologique des fermes.

Le GIEE Agriculture Durable en Boischaut Sud (ADBS), c’est au départ 15 fermes qui ont été agréées en août 2020 suite à un an d’émergence. Pour mettre en œuvre son plan d’actions, il est animé par l’ADAR-CIVAM qui a bénéficié de 2020 à fin 2024 de subventions de l’Europe (FEADER) et du Ministère de l’Agriculture (CASDAR) ; depuis seuls les fonds CASDAR sont mobilisés.

OBJECTIFS du groupe

Les membres du GIEE souhaitent effectuer une transition agro-écologique en tenant compte des contraintes et forces qui sont les leurs dans le Boischaut Sud. Ce territoire, situé dans le sud-est de l’Indre, se caractérise par un paysage bocager, avec des parcellaires morcelés, une forte présence de haies et une grande diversité de types de sols. Les productions locales sont donc majoritairement la polyculture élevage, ou le poly-élevage. Les agriculteur.ices du groupe portent tous une attention particulière à leur environnement et souhaitent reconcevoir de façon systémique leur ferme en agriculture durable, économe et autonome. Ils ont ainsi déjà plus ou moins concrètement entamé une transition agroécologique de façon individuelle sur certains volets de leur ferme (santé animale, autonomie alimentaire, plantation d’arbres etc.).

Des 15 fermes du départ, 11 sont restées à l’issue de la première phase, 6 fermes les ont rejoints en 2022 et 2 en 2024. Le groupe est aujourd’hui constitué dune vingtaine d’agriculteur.ices.

Leurs objectifs sont d’améliorer la performance économique de leurs exploitations en étant plus autonomie, de réduire l’empreinte environnementale de leurs activités en préservant ou améliorant la biodiversité, et de mettre en place une dynamique de « mieux-être » au travail sur leur ferme.

Première phase d’animation (2020-2022)

Dans cette première, les agriculteurs se sont intéressés à de nombreux thèmes : les alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires et engrais minéraux, l’autonomie alimentaire via le développement de culture de légumineuses grains (en pur ou méteil) ou fourrages (luzerne, sainfoin etc.), le pâturage tournant, les partenariats entre céréaliers et éleveurs, techniques alternatives de soin aux animaux, le bilan carbone des exploitations, les pratiques de bonne gestion de la vie des sols, les pratiques de bonne gestion des infrastructures agroécologiques (haies et ripisylves), la reconnaissance et la préservation de la flore des prairies naturelles, la reconnaissance des indicateurs de mal-être, la prise en compte du bien-être au travail dans les choix de gestion de la ferme.

Pour s’approprier ces thèmes, les membres du GIEE se sont donné une méthode en 5 étapes :

- Axe 1. Evaluer : Faire un état des lieux des pratiques et de la durabilité des fermes du groupe.

- 9 diagnostics carbone et diagnostics agriculture durable ont été réalisés.

- 3 diagnostics agroécologiques.

- Axe 2. Se former : Se former et échanger entre pairs pour permettre une transition agroécologique facilitée.

- 11,5 journées de formations ont été réalisées

- Axe 3. Tester : en individuel ou à plusieurs pour acquérir des repères et construire des références grâce aux analyses

- 4 essais d’ensemencement de prairie à partir de récolte de semences de prairie naturelle locale

- 4 essais d’enrichissement de la biodiversité prairiale par apport de fumier

- 2 essais de culture de méteils

- 7 analyses de sol, 6 analyses de foin, 2 analyses d’ensilage, 3 analyses de céréales, 3 analyses de poils

- 1 abreuvoir et 2 descentes aménagées

- 1 méthode d’autodiagnostic des prairies testée deux années de suite

- Axe 4. Progresser : Changer ses pratiques, sa façon de faire et de penser son travail pour plus de durabilité

- 1 rencontre

- 1 tour de plaine

- 1 visite collective d’un élevage

- 2 voyages d’étude

- Axe 5. Communiquer : Communiquer : Témoigner sur les changements de pratiques pour sensibiliser les citoyens à la transition agroécologique

- 1 rencontre avec les citoyens

- 3 panneaux de présentation de ferme

- 1 visite de ferme avec des scolaires

Toutes les thématiques ont été abordées, mais toutes n’ont pas pu être creusées autant que prévu dans ce projet par un manque de temps renforcé par la phase de crise sanitaire qui a beaucoup limité les rencontres. Le choix a été fait à la moitié du projet de recentrer les actions sur les questions de biodiversité dans les prairies et de techniques alternatives de soin aux animaux.

Bilan de cette première phase :

| Actions | Points forts | Points faibles |

| Axe 1. Evaluer | Travail de diagnostic très précis qui a permis aux agriculteurs d’avoir un état des lieux complet de leur ferme et d’avoir des arguments pour échanger avec d’autres.

Résultats encourageant : 36% des émissions nettes compensées en moyenne contre 30% au national |

Difficultés à trouver des leviers pour inverser la tendance à l’émission de carbone des fermes d’élevages. |

| Axe 2. Se former | De nombreuses formations proposées aux agriculteurs, qui leur permettent de connaître plusieurs pratiques alternatives et de se les approprier.

Échanges entre pairs qui permet le transfert de connaissances et la mutualisation de pratiques plus vertueuses sur les fermes. |

Très grand nombre de thématiques demandées par les agriculteurs et donc impossibilité de toutes les traiter. Beaucoup de journées hors de la ferme qui ont un peu freiné la participation des agriculteurs. |

| Axe 3. Tester | Mettre en place des nouvelles pratiques “à petite échelle” sans risquer la rentabilité de la ferme ou d’une production. Possibilité de tester la même pratique sur plusieurs fermes pour l’adapter au mieux ensuite.

Possibilité de mettre en place des tests selon les envies des agriculteurs et avec l’appui de collègues (chantiers participatifs). |

Difficultés parfois à observer les résultats sur la temporalité du projet (trop court). Difficultés à mobiliser l’ensemble du groupe sur tous les essais ce qui s’est traduit par peu de participants pour certains chantiers. |

| Axe 4. Progresser | La force du collectif permet de remettre en question ses pratiques et donne le courage d’essayer de nouvelles choses. | L’approche transversale et donc le questionnement de plusieurs thématiques sur les fermes est enrichissant mais demande du temps pour une progression sur plusieurs fronts en même temps. |

| Axe 5. Communiquer | Ouverture des agriculteurs à d’autres publics.

Occasion de valoriser le métier d’agriculteur et d’avoir de la reconnaissance. Sensibilisation du grand public à l’agriculture durable. |

La crise sanitaire a beaucoup freiné cette partie du projet.

Difficultés à se comprendre avec le grand public qui montre la nécessité de renforcer le lien citoyen-producteur.. |

Deuxième phase d’animation (2022-2024)

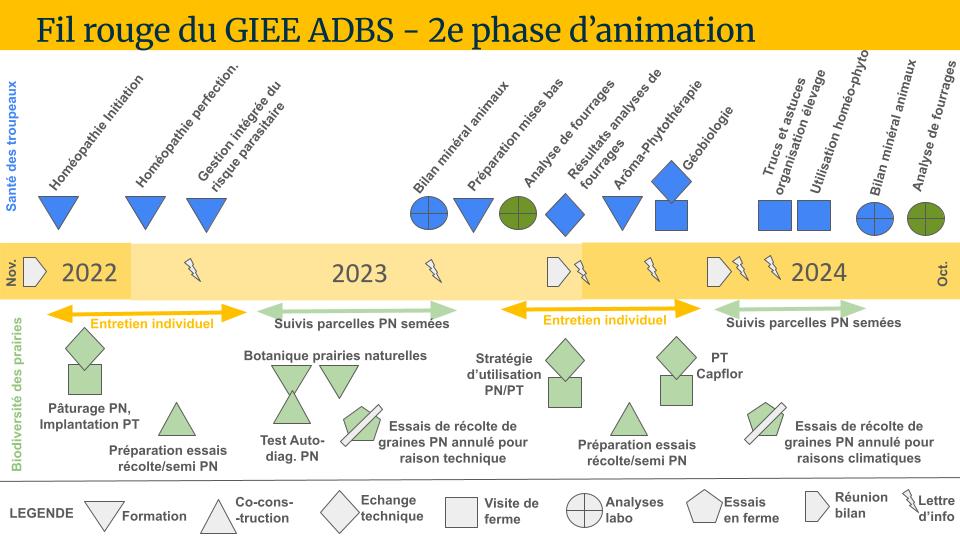

Fin 2022, le GIEE entame un second plan d’actions sur deux thématiques principales : la santé des troupeaux et la diversité des prairies avec comme objectifs de :

- Gagner de l’autonomie dans la gestion sanitaire de son élevage.

- Apprendre à mieux conduire ses prairies pour valoriser et optimiser ces couverts d’interéts agro-écologique en élevage.

La mise en œuvre des actions à suivi la logique suivante : alternance de temps de formation collective avec intervenant extérieur pour apprendre, d’échanges entre pairs pour voir des applications concrètes sur les fermes et se donner des conseils entre éleveurs, enfin des entretiens individuels avec l’animatrice pour appuyer chaque ferme sur l’évolution possible de son système à partir de ce qui a été vu en collectif.

Des analyses de fourrages et des bilans minéraux à partir de poils de vache ont continué à être réalisés pour donner des références et indicateurs aux éleveurs. Les suivis des essais de semis de graines de prairies permanentes sont poursuivis également.

Bilan de la 2e phase :

| Actions | Points forts | Points faibles |

| Axe 1. Développement de l’autonomie pour la gestion sanitaire des troupeaux | Thématique qui mobilise les éleveur.euse.s. Échanges entre pairs qui permettent le transfert de connaissances et la mutualisation de pratiques plus vertueuses sur les fermes. Satisfaction à découvrir et tester des actions de prévention ou de soin en autonomie. Des résultats concrets observés sur les troupeaux. Développement des analyses de fourrage comme indicateur et de la capacité à adapter les rations. Réalisation de fiches mémo pour garder à portée de main les principaux enseignements des différentes formations. | Beaucoup de données à intégrer et des avis parfois contradictoires d’un formateur à l’autre. Besoin de temps pour tester et utiliser les techniques alternatives en routine. |

| Axe 2. Amélioration de la conduite des prairies naturelles et temporaires pour valoriser et optimiser ces couverts d’intérêts agro-écologique | Toujours une demande des agriculteur.ice.s à mieux connaître et reconnaître les espèces présentes dans leur parcelles. Document d’autodiagnostic des prairies naturelles amélioré. Réalisation d’une fiche mémo pour la récolte et le semis de graines de prairies naturelles. | Les conditions météorologiques et de disponibilité de matériel qui jouent beaucoup sur la réalisation des actions. Pas de récolte de graines de prairies naturelles réalisées pendant deux ans. Difficulté à dépasser l’étape d’expérimentation pour agir sur de plus grandes surfaces (matériels de récoltes, tri et semi non adaptés) Manque de temps pour creuser la thématique des prairies temporaires. |

Troisième phase d’animation (2024-2026)

Cette phase a commencé en novembre 2024. Elle vise un approfondissement et une mise en pratiques sur les fermes des connaissances acquises lors des deux phases précédentes. L’accent sera donc mis sur des visites collectives de fermes du groupe où l’éleveur.euse accueillant.e partagera ce qu’il.elle a mis en place avec les autres, ou bénéficiera des conseils des autres pour résoudre une problématique qu’il ou elle rencontre.

Ce sera aussi une période de prise de recul sur le fonctionnement global des fermes, notamment au niveau économique et sur les évolutions d’organisation du travail à la suite des pratiques mises en place.

> Pour toute question ou pour en savoir plus sur les résultats, contactez l’animatrice Clémence Vermot-Fèvre : vermotfevre.adar.bs@gmail.com